Estamos todos no espectro?

Por que é tão comum se identificar com algumas características autistas

Quando eu vi, ela estava gritando comigo. De uma hora para outra, aquilo veio intenso, visceral, como uma explosão. Lágrimas, raiva, desespero, uma dor em ebulição. Ela disse que o grito era para o marido, mas senti que era pra mim também. Falou que não se sentia ouvida, validada, não tinha mais vontade de falar, de externar as suas preocupações. Achava que o marido parecia diminuir os problemas, suavizar as dúvidas, anular as queixas. Senti que eu fazia o mesmo.

Deixei que o silêncio ocupasse o espaço, aliviando meu susto e ganhando tempo para pensar como seguir adiante. Eu sabia qual era o meu papel ali – acolher inteiramente aquela mãe e o seu sofrimento – muito embora estivesse claro para mim que as preocupações dela eram irreais: o garotinho na minha frente não tinha nada de autismo. Absolutamente nada.

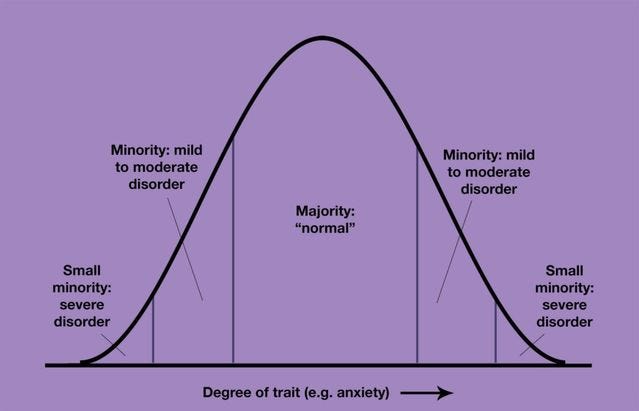

Embora os transtornos mentais sejam diagnosticados de forma categórica (ou seja, a pessoa "tem" ou "não tem" o transtorno), há muito tempo se discute a possibilidade de que os diagnósticos na verdade representem a ponta extrema de uma dimensão ou continuum.

Desde o início do século XX, Kraepelin já sugeria que as fronteiras entre o funcionamento psíquico considerado “normal” e os quadros de “transtorno mental” não são tão nítidas quanto os sistemas diagnósticos parecem implicar. Kraepelin, em 1917, descreveu essa transição como uma “mudança imperceptível do domínio da vida mental normal para o de um distúrbio evidente”, reconhecendo a existência de uma gradualidade nos sintomas.

Embora os extremos existam — não se trata de negar por completo a existência do normal e do patológico — o ponto é que variações quantitativas de características humanas, assim como peso ou altura, também fazem parte do universo mental. Em outras palavras, sintomas de ansiedade, depressão, obsessividade ou traços autísticos, por exemplo, podem estar presentes nas pessoas em graus leves ou moderados — sem que necessariamente configurem um diagnóstico clínico ou um transtorno.

Existe branco, existe preto, mas no meio há muitos tons de cinza. A linha de corte que separa as categorias é, em algum grau, arbitrária.

Lembrei do bom e velho Winnicott e disse para aquela mãe que ela tinha feito bem em vir. Que ela era uma mãe muito boa e atenta ao filho, preocupada com o desenvolvimento dele. Disse a ela também que o filho estava bem, que era um menino típico e que nada nele sugeria autismo.

Mas não pude ignorar o problema e atestei: não importava o que eu dissesse, sabia que as minhas palavras não seriam suficientes para extirpar a dúvida que vivia nela.

Essa visão dimensional dos transtornos vem ganhando espaço na psiquiatria em geral, mas no autismo, em particular, ganhou contornos mais concretos. Enquanto o DSM-IV-TR (2000) utilizava o termo “transtorno autista” e especificava cinco subgrupos distintos, o DSM-5 (2013) reconheceu que os indivíduos com autismo se encontram em um espectro, de acordo com seu nível de independência funcional, e alterou o nome para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dentro desse conceito, os indivíduos apresentam graus variados de gravidade nos sintomas principais: dificuldades na comunicação social, comportamentos restritos e repetitivos, preferência por rotinas e alterações sensoriais.

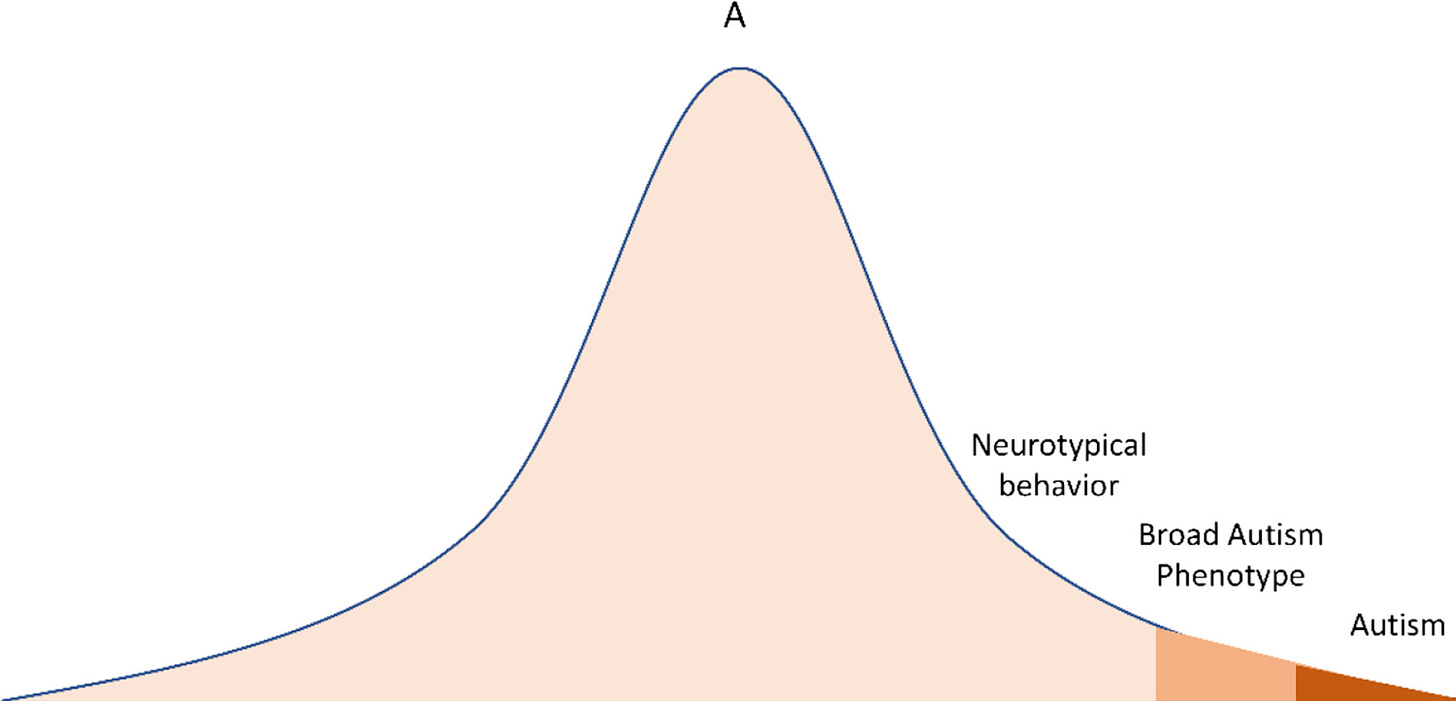

O interessante é que essa abordagem dimensional propõe o alargamento do espectro não apenas em relação a populações clínicas (ou seja, pacientes), mas também em relação à população em geral. O chamado fenótipo amplo ou ampliado do autismo (Broad Autism Phenotype, ou BAP) sugere um contínuo que vai desde indivíduos que quase não apresentam traços autísticos até aqueles diagnosticados com comprometimentos severos. E cada um de nós está em algum ponto desse espectro.

O conceito de BAP foi inicialmente sugerido por estudos que mostravam que parentes de indivíduos com TEA têm maior probabilidade de expressar traços autísticos, independentemente de um diagnóstico formal. Já se sugeriu também que o autismo ocorre com mais frequência em famílias de pessoas que estudam ou trabalham em áreas que dependem menos da chamada “psicologia intuitiva” (compreensão do comportamento e das intenções das pessoas) e mais da “física intuitiva” (compreensão dos objetos em termos de suas propriedades mecânicas), como engenharia, física e matemática.

Ou seja, o que é herdado não é necessariamente o TEA clinicamente diagnosticável, mas sim um fenótipo mais amplo, caracterizado por uma continuidade de sintomas que vão da típica normalidade até o autismo. Isso explica por que o transtorno em si nem sempre é observado entre familiares, mas características subclínicas frequentemente são.

Um exemplo marcante de como certos traços autísticos podem aparecer em diferentes graus na população é a sensibilidade sensorial — uma característica comum em pessoas com TEA, mas que também pode ser observada, de forma mais branda, em indivíduos sem o diagnóstico.

Pessoas com TEA frequentemente relatam experiências extremas de hipersensibilidade, como se sons comuns fossem excessivamente altos ou luzes cotidianas, como as fluorescentes, fossem insuportavelmente brilhantes. Em alguns casos, essa sobrecarga sensorial pode causar dor física real, tornando o ambiente hostil ou angustiante.

Por outro lado, há também casos de hipossensibilidade, nos quais a pessoa parece não reagir a estímulos que a maioria das pessoas perceberia com facilidade — como não notar mudanças de temperatura ou não sentir dor (hipoestesia). Esse comportamento pode vir acompanhado de uma busca ativa por estímulos sensoriais intensos (daí muitas vezes a criança querer empurrar móveis, se dependurar, correr desenfreada), resultando no chamado "comportamento de busca sensorial". Hiper- e hipo- sensibilidade podem coexistir na mesma pessoa.

Essas alterações não indicam necessariamente que o cérebro autista seja mais ou menos sensível, mas sim que há diferenças na forma como o cérebro processa as informações sensoriais. Isso pode resultar em uma percepção de mundo bastante distinta da maioria, exigindo ajustes no ambiente para tornar a vida mais confortável (esse vídeo ilustra de uma forma criativa esses desafios)

O interessante é que, mesmo entre pessoas que não possuem um diagnóstico de TEA, é possível observar traços semelhantes em menor intensidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem se incomodar muito com tecidos ásperos, sons intensos, ambientes movimentados ou cheiros específicos, mesmo sem apresentar outros sintomas típicos do autismo.

Esse tipo de sensibilidade não é incomum e, quando ocorre em familiares de pessoas com autismo, pode fazer parte do BAP: características autísticas leves que podem ser herdadas e que, geralmente, não causam grande impacto funcional, fazendo parte do espectro de variação humana.

Sendo muito pequeno, com menos de dois anos, e tendo outros familiares com autismo, é provável que esse menino – fatidicamente – vá apresentar traços autistas. Pode ser que ele tenha forte preferência por carrinhos ou dinossauros. Pode ser que ele goste de abrir e fechar portas. Pode ser que ele prefira brincar sozinho ou se incomode com o som de sirenes.

E tudo isso será perfeitamente normal.

Só talvez não seja interpretado dessa forma.

Apesar da crescente aceitação da ideia de que o autismo pode ser compreendido como um espectro contínuo, é importante reconhecer os limites e riscos dessa abordagem, quando excessivamente simplificada.

Dizer que “todo mundo é um pouco autista” pode até fazer algum sentido, considerando que traços autísticos estão, de fato, presentes em diferentes níveis na população – mas eles não equivalem ao transtorno. O autismo propriamente dito não é apenas uma questão de quantidade de traços, nem um mero rol ou lista de sintomas. Autismo é a experiência vivida, especialmente no que diz respeito às barreiras sociais, à comunicação, à sobrecarga sensorial e à autonomia funcional.

Pessoas com TEA (com T maiusculo) vivenciam o mundo de forma distinta, muitas vezes marcada por um sentimento persistente de inadequação, estresse social e dificuldades reais de participação — experiências que não são compartilhadas por quem simplesmente possui traços isolados abaixo do limiar clínico.

Além disso, pressupor que o espectro é linear, em que as pessoas podem ser ordenadas de “mais autistas” a “menos autistas”, promove uma compreensão distorcida da condição. Essa ideia ignora o aspecto multifacetado do autismo, com características que variam enormemente de pessoa para pessoa, tendo em comum apenas o impacto significativo no funcionamento diário.

Encerrei a consulta atordoada e chateada. Senti que não consegui cumprir meu papel, que não consegui dar àquela família o que eles vieram buscar. E por mais que eu racionalize, que diga para mim mesma paciência, não teria como ser diferente, não me convenço. Meu erro foi pressupor que a mãe queria ouvir que o filho não tinha autismo, que ela se sentiria aliviada com essa afirmação. Só depois que eu já tinha dito, leve e sorridente, que aquela era uma criança típica, me dei conta da real complexidade do que se desenrolava ali.

Fechei as cortinas, guardei os brinquedos, sabendo que eles não iam voltar. Entrevi um futuro em que cada comportamento repetitivo, cada fixação, cada rejeição social, cada sensação buscada ou evitada se transformaria na profecia anunciada de um transtorno que o menino não tem. Esquece, eles não vão voltar. Não porque a dúvida se desfez, mas porque o problema está muito além do que eu fui e sou capaz de ajudar.